2022年2月2日,超大型集装箱船“MUMBAI MAERSK”号在从荷兰鹿特丹驶往德国不来梅港的途中发生搁浅事故。此次事故不仅造成了船舶运营的延误,还引发了对航海安全各方面的深入思考。下面,让我们深入了解这起事故的经过、原因以及从中可以汲取的经验教训。

一、事故经过详述

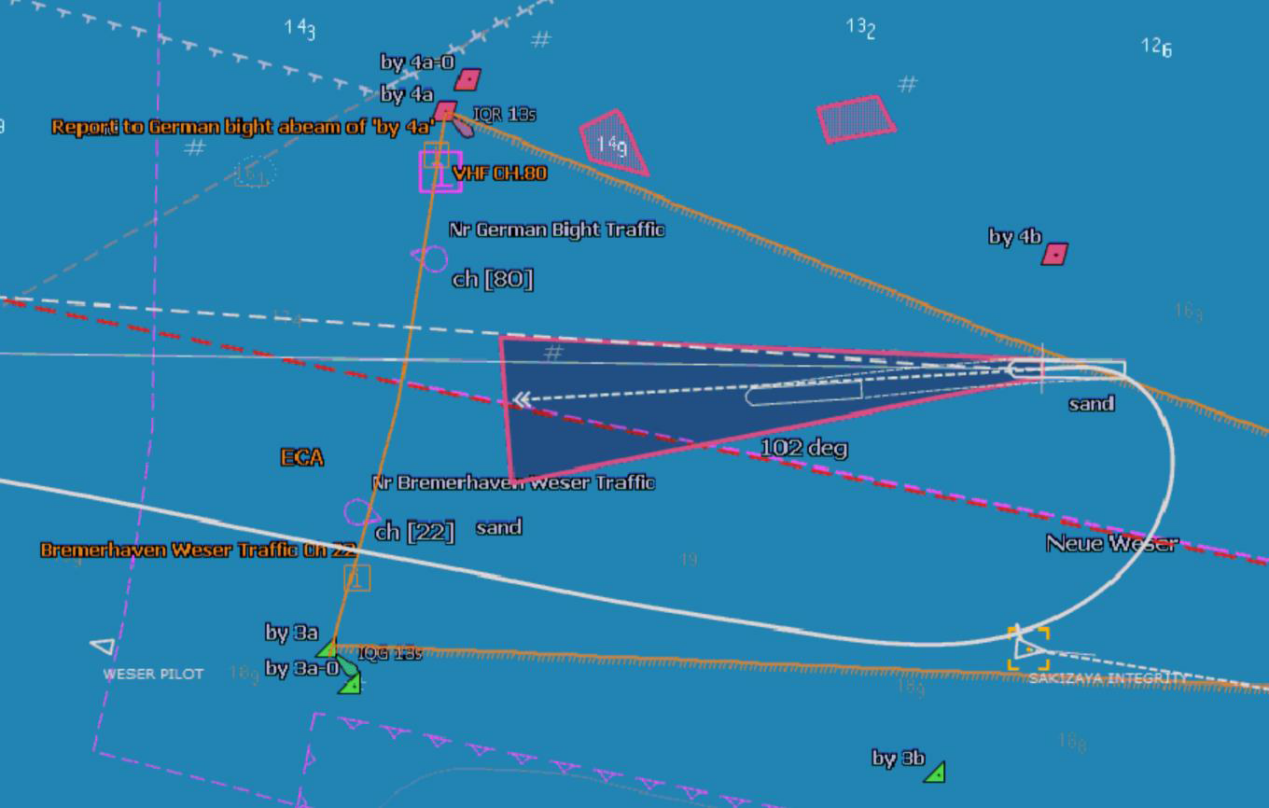

“MUMBAI MAERSK”号是丹麦马士基航运公司的一艘超大型集装箱船,船长399米,型宽58.6米,最大吃水17.0米,总吨位214,286吨。2022年2月2日,它从鹿特丹出发,计划经德国湾深水航线前往不来梅港,船上载有29名船员,并搭载了大量集装箱。当日,该船选择了更靠海的深水航线(西部进港分道通航制),并在途中接上了引航员,准备进入不来梅港的斯特罗姆卡杰码头。

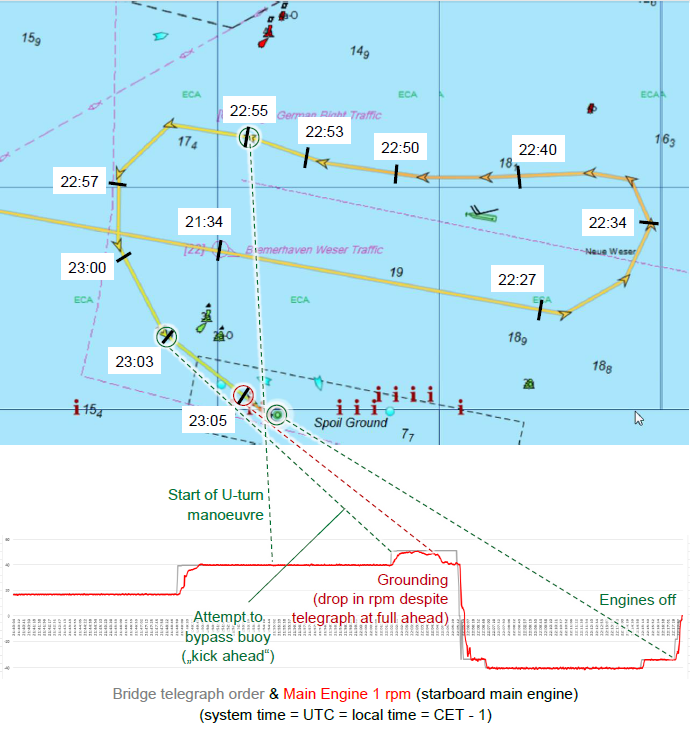

在接近不来梅港时,“MUMBAI MAERSK”号收到消息,其预定泊位因其他船只的延误无法按时使用。从21:35开始,“MUMBAI MAERSK”号就因泊位问题不断调整航行策略,先是减速至约5节,随后与其他船只协调航行顺序,最终决定在22:25决定掉头等待泊位和航道空闲。

半个小时后,也就是22:53,得知泊位腾出后,该船准备再次转向进入港口。驾驶台团队最初认为,腾出泊位需要更长时间。他们没有预料到很快就需要进行第二次转向。

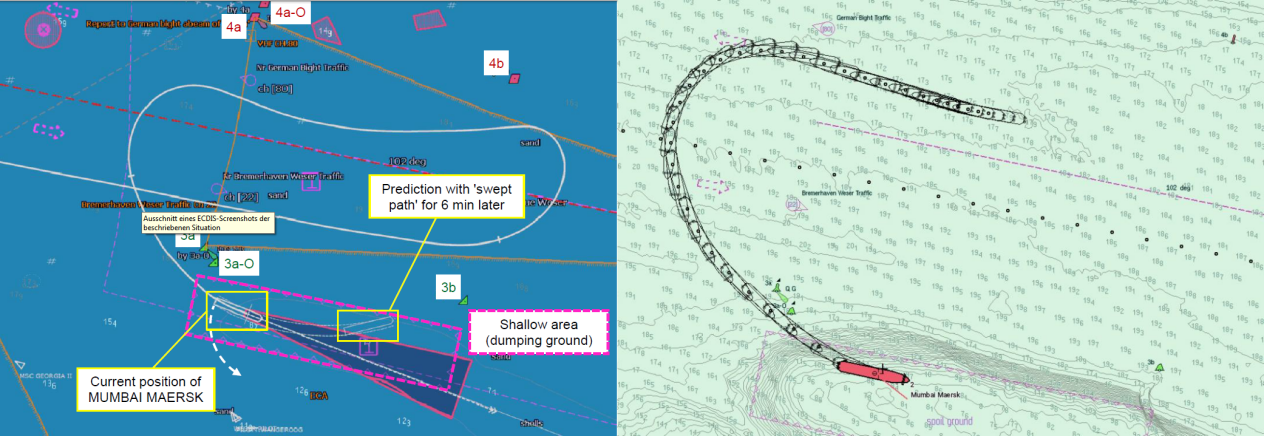

然而,在22:58执行转向时,电子海图显示与3a号浮标存在危险接近情况,船长对狭窄通道表示担忧。尽管引航员对狭窄航道表示认同,但同时表示有信心完成转向。随后船长认为将浮标放在左舷通过较好,引水表示认同。船舶通过几个较小操舵,增大了旋回半径,将浮标放在左舷。

在船舶PASSING浮标之后,三副注意到浮标以南有一8.9m浅点(倾倒区),并询问引水。引水计划靠近浮标行驶,并短暂加速,以增强舵效。但随后建议右舵10,驶向港口。

船长overrides推翻了引水的操作,并继续左满舵。

最终,在23:05,“MUMBAI MAERSK”号船头触底搁浅在航道旁的疏浚弃土倾倒区,触底船速近10节,正在向左转向。搁浅后,船员们迅速采取措施,如联系相关部门、停止引擎等,并等待救援。

事故发生后,救援很快赶到。在2月4日01:14在第二次救援中,“MUMBAI MAERSK”号成功起浮。之后,该船被拖至德国湾进行发动机和转向装置测试,确认无损坏后进入不来梅港。随后,在丹麦奥胡斯进行的水下检查显示,除了油漆磨损外,船舶未受到其他损伤。

二、事故原因分析

(一)航行准备不足

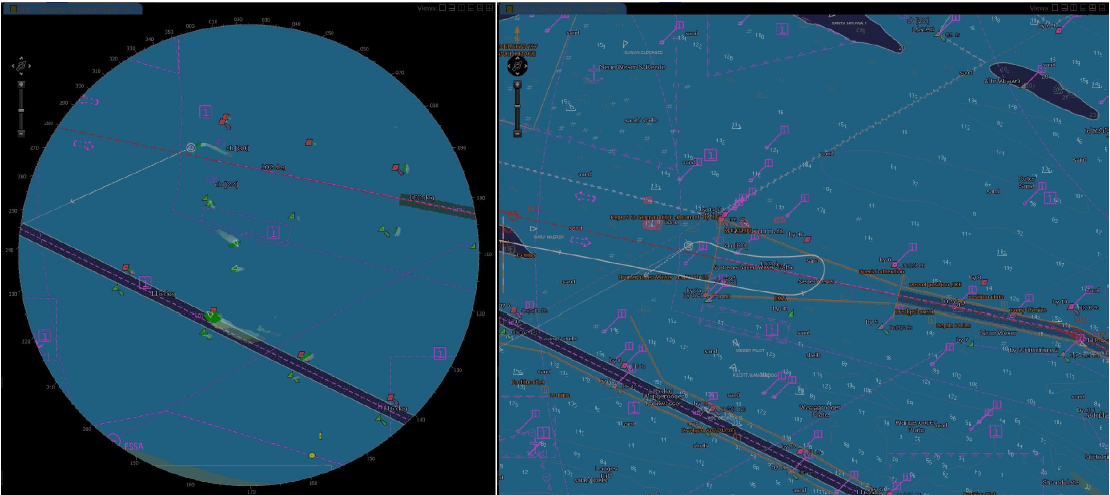

海图信息设置缺陷:航行计划里未明确电子海图(ECDIS)关键设置,像不同航段shallow water和警报管理设置缺失。实际航行时,No-go areas标注混乱,安全和浅水等深线显示问题突出,且电子海图对倾倒区标识不清晰,在夜间模式下更难辨认,导致船员难以察觉危险。

船员对设备掌握不足:负责航行规划的二副对NACOSPlatinumECDIS的功能运用不够熟练。例如,用户符号未合理处理,航道相关信息显示杂乱;自己绘制的安全线存在错误,未能有效圈定危险区域,还限制了船舶操纵空间。

(二)航行过程管理不善

警报系统失效:航行期间,ECDIS的警报全部关闭,船舶穿越安全等高线或靠近危险区域时无警报提示。即便部分警报开启,基于当前航向计算的预警功能在船舶转向时也存在局限性,无法及时察觉危险区域和物体,船员难以及时应对。

(三)沟通协作不畅

船上信息传递受阻:船上沟通存在障碍,语言问题导致信息传递不完整,部分船员无法及时获取关键信息。引航员与外界频繁沟通,却未将信息有效传达给全船,致使船员对整体航行状况缺乏清晰认知,无法协同应对突发情况。

(四)港口协调混乱

进港计划变更无序:其他船舶离港延误,导致“MUMBAI MAERSK”号进港计划多次变更,但相关信息未能及时准确传达给各方。

协调机制存在缺陷:各方缺乏协调,信息传递不畅,延误时机。

信德海事安全综合报道

09-18 来源:信德海事网

10-10 来源:信德海事网 苏婉

05-07 来源:信德海事网

01-27 来源:信德海事网

12-21 来源:信德海事网

02-11 来源:信德海事网

09-24 来源:信德海事网

12-30 来源:信德海事网

01-08 来源:蓝盾安检创新工作室

06-30 来源:航运安全新动态